************************************

○○です。

○○先生、有り難うございます。

せっかくですから、キムタクについのて能書きをタレます。

私は診断造影の時、5Fr.ならメディキットのマルチパーパスを使いますが、4Fr.

のマルチパーパスは柔らかいし(細いので当然ですが)、LVGの時に造影剤の

ジェットでカテがブルブル震える、LVGにも対応できるように両側に側孔が空

いているため左冠動脈造影の時に大動脈側にもジェットが吹き造影性が極端に悪

くなるなどから、4Fr.ではマルチパーパスを諦めました。

そこで、両用カテをいろいろためしたのですが、すべて基本形はL字型となって

いて、左右どちらにも入りやすいように考えられています。

しかし、良く考えてみると、左の造影はLADとCXの2本を造影しなければな

らないので、細い4Fr.ならより強い力でショットしなければなりませんが、その

時のジェットの作用、反作用の力で、カテが入口部からはずれて浮いてしまうと

いう現象に出くわしました。

何でだろう〜〜お、何でだろう〜〜?

それは、Judkins Leftが左冠動脈入口部に固定される力を第2カーブが無理に広

げられたのが戻ろうとする”はさむ力”で確保しているにもかかわらず、4Fr.両

用カテは、ただでさえカテが細くてはさむ力が弱いのに、さらに第2カーブを広げて

(右にも入りやすいように) L字型にしているからです。

これでは十分な左冠動脈の造影が十分にできないと考え、試作することにしまし

た。形はL字型ではなく45度型にしてはさむ力を強くしました。側孔は左冠動脈

側に2つ空け、これで左冠動脈の造影性がバッチリになりました。

右に入れるときは、そのままでも入るのですが、右冠動脈入口部が低いときには、

ワイヤーのおしり(硬い方)を第1カーブの手前まで入れて、JRと同じ形にし

て入れています。基本的に左冠動脈造影を意識して作ったので、右にはこのよう

な工夫が必要かもしれません。

去年試作したのですが、ちょうどキムニー先生がTRIを始められてから10年目

の記念の年でしたので、

KIMny Tenth Anniversary Catheter(KIMTAC:キムタク)と名付け、トノクラから出てい

ます。

ます。

○○の○○先生が去年作られた”肥後っこクラブ”

よりはネーミングの点で絶対に勝っているという自負心はあります。

P.S.

トノクラは良いピッグテールを持っていないのですが、もし良いも

のが出た時には”シズカ”と名付けて、”キムタク”とペアーで使ってもらうよう

にと言いました。まさかあの二人、離婚なんてしないよね。

************************************

○○です。

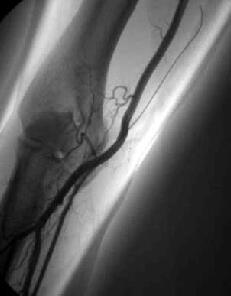

先日RCA #2 90%の病変にTRIをしようとしたときのtroubleをお聞きください。

右橈骨動脈は拍動がよく、Allen testでも正常であったため、右手首から穿刺し

てTerumoの6F M-coat sheath(16cm)を若干抵抗感じましたが挿入しました。ガイドワ

イヤーは何の抵抗もなく肘窩を越えて上がっていきました。しかしその後ガイディン

グカテーテルを進めていくと、先端が肘窩付近で抵抗があり、患者さんも痛がりまし

た。そこで、ガイディンクカテーテルをぬいて造影してみますと、橈骨動脈は上腕動

脈とわずかなつながりはありましたが、本来の上腕動脈とは別になっており、上腕動

脈は太い尺骨動脈につながっていました。(写真をご参照下さい。ガイドワイヤーは

橈骨動脈にあります。) やむなく、右上腕動脈から穿刺しなおしてPCIをおこないま

した。

橈骨動脈の異常でTRIが不可能となることは、時にあると思いますが、今回のような

経験をおもちの先生はいらっしゃいますか? 私はTRIの前には、Allen testしかして

いませんが、みなさんはアプローチ部位の確認として事前に何か(エコー・造影など)

チェックしていますでしょうか。

|

|

|

|

|

************************************

○○です。

○○先生のケースは、しばしぶつかりますよね。

ひどいひとは、 radialが、鎖骨下動脈で、つながる人がいます。

4frなら、カテーテルできるけど、6ならできないこともあります。とくに、テル

モのシースをつかうと、G.Wが容易にこの小さい血管に抵抗なく入っていくので、

シースをいれて、はじめてきずくことも多いのではないでしょうか?ですから、テル

モワイヤーつかうので、

当院では、必ず造影をしてから、ループを含めて除外してから、できるかどうかの検

討をしています。

通常のコイルワイヤーなら、こんな血管に入らないので、造影はいらないのではない

でしょうか?

************************************

○○です。

○○先生の症例は添付の図(省略します)のように考えると、

本来の橈骨動脈分岐部から上腕動

脈に入らずに、そのまま枝を上行していったために起こったもので、本来の橈骨

動脈はあくまでも上腕動脈から分枝していたと考えてもよいのではないでしょう

か?

橈骨動脈がずーっと上腕部位まで続いていたというよりも、別の枝を上行したと

考える方が自然のような気がしますが。

************************************

○○です。

僕も○○先生の意見に賛成です。よく見ると○○先生の図のような血管が見える

と思います。さらにこの場合にはワイヤを橈骨動脈まで十分に抜いてきて造影す

るとulnar loopがあってloopのちょうどproximalのてっぺんから上腕動脈につな

がる分枝が見えます。斉藤先生の教科書にも載ってたかもしれません。

うちでもこのケースは何例かありましたがループから上腕動脈に入れて(ループ

をちょっと引き伸ばして)そのまま検査・治療してます。

************************************

○○です。

○○先生、大変でしたね。

以前、シースが抜けない!”とめ太で伸びた”の報告をしたのですが、

その後、ゼオンからシースの素材を変えて、シースが伸びにくくしたものを持ってこ

られたので、使っていますが今のところ問題はありません。

先生の使われたシースは改良型だったのでしょうか?

(改良型は伸びにくいですが、裏を返すと切れやすいかも・・・)

先日の話のときに出たように、抵抗のあるときはシースのダイレーターを挿入して抜

くことが必要かと思います。私も二度とシーストラブルはごめんなのでシースを抜く

まではダイレーターを捨てないようにしています。

************************************

○○です。

ATWとrouteの組み合わせは私も良く使います。

大変な状況でうまくbail-outされてご苦労様です。一番やりをサポートにして抜くとい

う

う

のは良いテクですね。

さて、今後のために是非教えて欲しいのですが、ビヨーンと伸びたのはATWの方です

か?

か?

************************************

○○です

この走行異常は不完全Ulnar loopで、ワイヤーは

橈骨反回動脈に入っていると理解していいんでしょうか?

今、斉藤先生のTRI2002XPのp26を読んでみました

************************************

○○です。

○○先生、先日は有り難うございました。

また、参加させていただきたいと思います。

ところで、先生のコメントがよく理解できなかったのですが、

このような症例では、ループの合併が高頻度で、

ワイヤーを引いて造影すると、

きっとループが見られたに違いない。

ワイヤーがループのクルクルヘと入り込めず、

代わりに側枝へと入りこんでしまい、

今回のようなことになったという意味でしょうか?

もしそうならば、私の考えは異なります。.

橈骨動脈は上腕動脈との合流前に、

ちょうど肘の辺りから近位側へと向かう枝を出しています。

この枝は通常短いのですが、

腋窩近くで上腕動脈と合流するような長いものも時にあります。

この枝が太く、橈骨動脈の上腕動脈との合流部が細いか存在しない場合、

橈骨動脈の合流異常と呼ばれ(これが○○先生のコメントに相当します)、

この枝が細く、橈骨動脈の上腕動脈合流部がそこそこの太さあれば、

術者が誤って枝に入れたのだと言われます(これが○○先生のコメントに相当しま

す)。

結局のところ、皆さんがおっしゃっているのは、

橈骨動脈の分岐のvariationに過ぎないと思います。

注意すべき点は、枝のほうに入ってしまうと、

上腕動脈に比べて細い血管の中を腋窩までカテーテルが走らなけばならないので、

通常の上腕動脈ルートに比べて操作性が低下し、

spasmの合併も多い点にあると思います。

特に、穿刺部から腋窩までspasmが起きると、

距離が長いためとても面倒なことになりかねません。

さて、○○先生に対する反論ですが、

ループの存在は、動脈のelongationという動脈硬化の一形態に過ぎず、

上記のような解剖学的variationの存在とは直接の関係はないと考えます。

もし、ループと枝の合併が本当に多いとすれば、

それは前述のように、ループが存在すると、

ループをクロスできなかったワイヤーが高率に枝の方へと入り込むため、

クロスできれば知らなかったはずの枝が

術者に認識されてしまうためだと思います。

************************************

○○です。

○○先生、大変でした。

○○先生が書かれたように、切れたシースは外科的に抜去してもらいました。

で、患者は”手術代を払わない”とごねています。

「そんな事言ったら、○○先生の心嚢穿刺代やPB代もとれないじゃないか」などとは

言いません。

で、シースについてですけど、昔のびよーーーーーんとのびるタイプのものです。

引っ張ってみたけど、昔の奴は やはりブチンと切れました。新しいものは切れませ

んでした。

しかしながら、現在は、7センチのショートシースを使ってます。

○○先生にお伺いしたいのですが、現在、TRA/TRIにおけるロングシースとショート

シースのシェアはどのくらいなのですか?

************************************

> さて、○○先生に対する反論ですが、

> ループの存在は、動脈のelongationという動脈硬化の一形態に過ぎず、

> 上記のような解剖学的variationの存在とは直接の関係はないと考えます。

> もし、ループと枝の合併が本当に多いとすれば、

> それは前述のように、ループが存在すると、

> ループをクロスできなかったワイヤーが高率に枝の方へと入り込むため、

> クロスできれば知らなかったはずの枝が

> 術者に認識されてしまうためだと思います。

まさにこの後半の部分が僕の言いたかったことですし、問題の本質です。別に動

脈硬化のelongationでもanatomical variationでもいいんです。ただulnar loop

の際にはまっすぐ走行する分枝にwireが入りやすく、その際にはdiagnostic

catheterだと上がってguiding catheterだと上がらないことがある、しかしその

場合には他の部位を穿刺する前にradialを造影してloopがないかどうか調べる、

そして僕の経験上多くの場合でloop経由で安全に検査・治療ができそれは患者さ

んのためになる、ってことです。

ただloopって全てelongationなんですか?全身の動脈硬化とはあまり関係なさそ

うなんですが。。。

************************************

○○です。

>ただloopって全てelongationなんですか?全身の動脈硬化とはあまり関係なさそ

うなんですが。。。

ulnar loopはelongationと私が勝手に思っていただけで何の根拠もありません。

そもそもulnar loopという呼び方自体が、いつのまにか自然発生しており、

正確な定義は存在しないと思います。

ですから、その機序なんて誰も考察していないと思います。

余談ですが、解剖学的にはradialがulnarと合流するところでradialが回転している

ので

radial loopじゃないかと思うのです。

それで、こういう命名は早い者勝ち的なところがあるので、

まだulnar loopがそう呼ばれ始めだした頃、

自分の論文でradioulnar loopと呼んでみました

(Anatomic variations of the radial artery in patients undergoing

transradial coronary intervention,

Cathet. Cardiovasc. Intervent. 49: 357-362, 2000)。

残念ながら私の呼びかたが普及するには至らず、

いろいろと面倒なので、現在は私自身もulnar loopと呼んでいます。

もしよろしければTRA-netの方だけでもradioulnar loopと呼んでください。

話がそれましたが、elongationの原因についての仮説を述べます。

動脈硬化巣では様々な血管増殖因子が発現しています。

例えば、bFGFやPDGFなどは平滑筋細胞の増殖・遊走を促進し、

内膜や中膜の肥厚を促します。

動脈硬化における血管増殖因子の作用は、

このように血管の短軸方向に作用する面ばかりが注目されていると思います。

しかし、血管増殖因子は長軸方向に血管を長くする作用も当然持っているわけで、

虚血がある時には側副路の形成などとして認められます。

ulnar loopは、虚血はないのですが、それ以外の何らかの原因で

この長軸方向の作用のみが強く発現したケースであり、

狭窄を来すことなくelongationがおき、loopとなったと考えています。

要は、動脈硬化巣における増殖因子の作用が、

血管の短軸方向に働くか長軸方向に働くかの違いではないかというわけで、

もっとも、これも何の根拠もない私の仮説ですが...。

************************************

○○総合病院循環器科の○○です

3月までは○○に勤務しておりましたが,

毎年のように転勤・引っ越ししております

○○先生,いつもお世話になっております

患者さんのいい分は無理もありませんね

こういう場合はPL法が適用されて,

シースのメーカが支払う,なんてことにはならないのでしょうか?

> で、シースについてですけど、昔のびよーーーーーんとのびるタイプのものです。

> 引っ張ってみたけど、昔の奴は やはりブチンと切れました。新しいものは切れませ

> んでした。

私の少ない経験では,シースが切れたことはありませんが,

抜去時にのびることはよくあり,いつも気になっていました

うちは今月からTRA・TRI(先日D1のPCIで初日が出ました)を始めましたが,

改良型のシースなのかどうか確認が必要ですね

************************************

○○です。

○○先生、○○先生resありがとうございます。

> ATWとrouteの組み合わせは私も良く使います。

> 大変な状況でうまくbail-outされてご苦労様です。一番やりをサポートにして抜く

という

> のは良いテクですね。

"一番槍"の中からGWを引き抜くような操作を行ったわけですが、引き抜いた後確認し

ましたところ"一番槍"の先端付近は蛇腹のように縮れていました。

TrapされたGWに滑り込ませるように抜くにはmonoralよりOTW systemのほうが

pushabilityが逃げないような気がしました。

> さて、今後のために是非教えて欲しいのですが、ビヨーンと伸びたのはATWの方で

すか?

ATWを外へ置いていてtrapされました。

ただし、びょ〜んとまでは伸びてません。その一歩手前でcore wireから表面のcoil

spring wireが一部はがれて一部伸びかかっている程度でした。実際、それがx-ray透

視からも分かったので冷や汗をかきました。

ちなみに、どのwireが一番抜き易いと感じておられますか?

************************************

○○です

みなさんレス有難うございます。

私の提示した動脈造影をを本当は動画でみていただくと分かるのですが、○○先生が

図で示してくださった通りの分岐になっていて、その上腕動脈から橈骨動脈への分岐

部に狭窄がありました。そこから上腕動脈へガイディングを進めることは困難でした。

○○先生の言われるulnar loopの形態があったかということにつきましては、シース

をぬいて造影はしていないのですが、手首から橈骨動脈を穿刺した後にRadifocusの

ガイドワイヤーがスルスルと上腕部まで上がっていったときのワイヤーの走行はほぼ

直線化しておりましたので、ulnar loopがありそうには思われませんでした。

○○先生のおっしゃる橈骨動脈の合流異常の説明はよくわかりました。本症例の場合、

上腕動脈の近位部や腋窩動脈のあたりで橈骨動脈とどうつながっていたか造影して確

認しておけばよかったと思いました。また、○○先生の仮説は大変面白く興味深くお

もいました。

************************************

○○です。

Loop + branchの症例の絵を添付しておきます。○○先生の症例もこんな感じだっ

たんじゃないかな?と思います。

|

************************************

○○です。追加です。

> ○○先生の言われるulnar loopの形態があったかということにつきましては、シース

> をぬいて造影はしていないのですが、手首から橈骨動脈を穿刺した後にRadifocusの

> ガイドワイヤーがスルスルと上腕部まで上がっていったときのワイヤーの走行はほぼ

> 直線化しておりましたので、ulnar loopがありそうには思われませんでした。

うちの症例でも4Fの診断が終わってガイドカテーテルに換えた時に上がらない症

例は2-3例ありましたがloop+branchでした。で、診断の時には「まったく何の抵

抗もなく」心臓まで上がってます。4Fカテーテルで少し抵抗があったか?という

程度です。で問題なく診断まで終わって、その後ガイドが上がらないからでここ

が大事かもしれませんが「ワイヤを抜いて」造影すると明らかにloop+branchの

形態でした。ですからスルスル上に上がるからloopがない、とは言えないと思い

ます。さらにワイヤをこの分枝に残して造影するとloopの本幹側が折れた形になっ

て狭窄のように見えることは十分あるのでないか、と思われます。

結論としてはワイヤ抜いて造影して上腕動脈への経路をはっきりさせて、それで

もwireが上がらなければ断念、というところでしょうか。こういうときは僕はラ

ジフォーカスのJワイヤを使います。小さい先端カーブがloop径にmatchするとき

れいに通過する場合があります。

************************************

○○です。

○○先生の写真についてひとつだけ追加させてください。ワイヤ残して造影した

部分ですが円内の血管壁が明らかにデコボコしてます。まるでaccordionのよう

になってるとおもいませんか?これはloopが実はあるんじゃないかな?って思う

イメージでした。

しつこくて申し訳ありません。。。

|

************************************

○○病院の○○です。

すっかり春になりましたが、

皆様お元気そうで何よりです。

先日Kokura Liveに行って参りました。

数年前は2000人参加されていたそうですが

今年は約500人だと言ってました。

また、今年で終了という噂が流れていましたが

来年もされるそうです。

さて、CFやERCPでもそうですが、

検査で重大な合併症を生じてしまうと

厄介なことになりますね。

TRAに於ては皆様色々な工夫をされておられますが

その中でカテーテルに関して申しますと、私は慣れ親しんだ

マルチパーパスを捨てました。

これは4Fでは良いものが中々見つからないこと、

マルチはどうしても捩る操作が多く必要ですので

それによって血管に与える影響が増え、スパスム等が

起きやすくなるのでは?と思ったからです。

○○先生の所では5.5Frマルチパーパスを御使用でしたが

もっと小さいサイズで別のカテであれば、例え血管の走行がどうであろうと

違う結果になっていたかもしれませんね。

ところで、私は今の病院に循環器立ち上げに来て丁度1年が経ちました。

立ち上げに際してスッタフの動機付けを行うことはとても重要であろうと

思いますが、最近当科勤務のやる気のある看護婦さんを

1週間ばかりどこかのHigh-volume centerに見学にだそうと思ってます。

彼女達の希望としては

1、循環器病棟、CCU、カテ室を見たい(出来れば心リハも)

2、大都会に行きたい(六本木ナンタラに行きたいそうです)

なのですが、皆様の中で「うちに来てもいいよ!」と言ったいただける

方がおられましたら宜敷くお願いします。

************************************

○○です。

○○先生 ご教示ありがとうございます。

私が6F sheath(M-coat Terumo)を挿入するときに抵抗があったのは、橈骨動脈

のspasmかと思っておりました。先生の言うloop + branchのloopをaccordionにして

いたか、ワイヤーをぬいて造影していないので分かりません。

もう一つ教えて戴きたいのですが、ulnar loopからでるbranchはloopの遠位

側(distal)、近位側(proximal:上腕動脈側)といろいろあるのですか。先生が提示し

てくれた症例の図はloopの遠位からbranchがでていますが、私の症例がloop+branch

としますと、loopの近位からbranchが出ていることになりますね。

************************************

○○です

Radioulnar loopって動脈硬化によるelongationなんですか?

私は解剖学的なanatomical variationと思っていました

だからLoopの頂点から枝が出るのだと

今回の論争を見て、うちでも全例Radial arteryの造影をしてデータを集めて

みようと思います

************************************

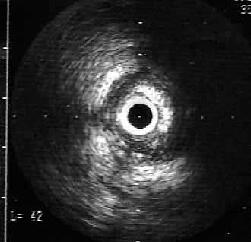

○○です。

○○先生 レスポンスが遅くなって申し訳ありません。

IVUSの写真を添付します。

seg11の近位部から中央は石灰化が強くて、よく分からなかったのですが実際は3か

3.5mm

あるのかもしれません。seg11のdistalからseg14にかけては血管径 が

大きくなさそうで、結局1.75mmのburrと2.5mmのballoonを使いました。

|

|

| |

|

|

|

| |

|

|

|

| |

************************************

○○です

ちょっと亀レスですが..

○○先生、とんだ災難でしたね。お疲れさまです。

当院では、TRAを始めたばかりのころ、強いradial spasmの症例で、無理やり抜去し

たため、radial

たため、radial

arteryを損傷し、大血腫となったことがあります。このときは、減張切開を行い、その

後は後遺症もなく改善しました。その後、radial spasm対策シースが開発されること

になりました。

後は後遺症もなく改善しました。その後、radial spasm対策シースが開発されること

になりました。

ところで、radial spasmについては、明確な定義がありません。便宜上は、「挿入

したシースやカテーテルの抜去、操作に強い抵抗を感じるもの」ということになるでし

ょ う。これはあくまでも主観的な定義ですから、腕力の差で、「強い抵抗」の印象も

変わってくることになります。

したシースやカテーテルの抜去、操作に強い抵抗を感じるもの」ということになるでし

ょ う。これはあくまでも主観的な定義ですから、腕力の差で、「強い抵抗」の印象も

変わってくることになります。

そこで当院では、spasmの検討を行うにあたり、シース抜去時の張力を定量してみま

した。

した。

方法は、シースにアダプター(特注)をつけて、市販のばね秤でシースが動き始める

までの張力を測るという、単純なものです。

までの張力を測るという、単純なものです。

大多数の症例は、50〜100g重で疼痛もなく抜け始めます。300g重あたりでは、疼痛を

訴える例が過半数で、500g重だと全例が疼痛を訴えまし

訴える例が過半数で、500g重だと全例が疼痛を訴えまし

た。そこで、300g重をradial spasmありと定義しました。

最近では、spasmと感じる基準を統一するため、TRA初心者のレジデントにばね秤を引

っ張らせて、「300g重の感覚」を覚えさせてます。現在の

っ張らせて、「300g重の感覚」を覚えさせてます。現在の

シースは、PCI時はメディキット6F 17cm、CAGのみの時は4F

17cm(左TRA)または23cm(右TRA)です。spasm発生時は、もちろんスリットからNTG注

入で、全例安全に抜去できています。

入で、全例安全に抜去できています。

|

ゼオンのシースのほうが、延びやすい材質と聞いています。本来ならもう少し粘れた

のでしょうが、シースの一部がもしかしたらキンク?していて、そこが

のでしょうが、シースの一部がもしかしたらキンク?していて、そこが

切れたのかもしれませんね。どのくらいでちぎれるのか、今度検討してみます。

************************************

○○です。

IVUSの場所としては、proximalから11近位、11中央、病変部、11遠位、14の順で

いいんですよね。テルモの左下のL=の数値もそうなってますので。。。

でこの数値から考えるとmanual pull backでしょうか???11遠位、とあるIVUS

ではすでに3時に側枝が見えますからこれは三分枝よりdistalのはずです。でそ

れ以外の血管径を見てみると、11近位は血管径は3.5-4mm程度、11中央はかなり

石灰化で分かりませんがそれでも3.5mmはあると思います。

ただ病変部は3-3.5mmでnegativeremodelingしてますし、これが典型的な

perforation high risk lesion(高エコー部が血管の中心にあり、プラークは高

エコー偏心性、その対側がプラーク少ない。)ですのでロータブレータ後のIVUS

で病変部の石灰化がかなり無くなっていたらステントするかもしれませんがロー

タブレータ+2.5mmバルーンは大正解だと思います。

************************************

○○です。

6F Penta KBTの成績です。

Pentaのバルーンを使って6FでKBTをしようとするとこれまでしていた方法

(stent balloon first and stent balloon last)では無理なことが分かりまし

た。その訳はPenta balloonのwire exit portの部分が3.1Frあるからです。

でもやりようによっては6FでPenta balloon + 側枝バルーンのKBTが可能です。

その方法はPenta balloonと側枝バルーンを一緒に進めていく、ということです。

これだと側枝バルーンにApollo、Maverick2を使うと可能です。今日も

LMCA-LAD+LCXのKBTを6Frで Penta 3.5+ Apollo 2.5でしました。ガイドカテーテ

ルは70でいけます。結構抵抗はあるんですが可能は可能です。

ps.当然7Fでradialの閉塞リスクのない人は7Fの方がいいです。「できる」のは

できますが結構しづらいですので。

以上、ご報告まで。

************************************

北海道 ○○病院の○○と申します。TRI TRA歴4年です。穿刺は若い先生

にはかないませんが、めがね(老眼鏡)をして、穿刺針を22Gに替えてからうまくなっ

たような気がします。いろいろ勉強させてください。

************************************

○○です。

11遠位は病変部の先のほぼ合流部です。proximalから11近位、11中央、病変部、11遠

位、14の順です。

************************************

○○です。

○○先生ご指導ありがとうございました。普段当院では診断の時は4Fのメディ

キットのスリットシースを使用しているのですが・・・。是非自分も張力を測定して

たいと思います。その際のゼオンのシースは確かに延びやすい材質のもので、キンク

もあったと思いますが、カテ操作でねじれてもいたようです。

************************************

○○です。

以前、ご相談した患者さんのその後のご報告です。

"Radialist.com"のTRA-netコーナー61集にupされている方です。

急性期にcalc.の強いLAD take offにCBだけかけて逃げた症例です。慢性期には

healing+positive remodelingでrestenosisなしを期待していましたが先日、F/U CAG

行いましたところやはり、restenosisを来たしておりました。さらにRCA#1,LCx#13も

75%程度の狭窄があり、結局CABGの方針をとりました。

以上、御報告申し上げます。

|

|

|

************************************

はじめまして。

○○医師会病院循環器科の○○と申します。

平成11年 ○○大学医学部卒 今年で5年目になります。

昨年より徐々にですが、PTCA症例を経験させていただいております。

TR approachのPCIも含め、まだまだわからないことだらけですので、

皆様方のご経験に少しでもふれさせていただけましたら幸いと、

参加させていただくこととなりました。

若輩者ですが、よろしくお願いいたします。

************************************

TRA-netの皆様。

○○病院の○○です。

この度北海道で初めてTRIを全面に押し出した

ライブデモを企画致しました。

「北海道TRIライブデモンストレ−ション」と題しまして

5月17日(土)午前9時より当院のカテラボ室から施設内の講堂に

映像をとばします。また、本ライブはテルモ社の主催により、

「"Ryujin"発売記念講演会」として行われます。

Guest Facultyとして、斉藤滋先生、菊池文孝先生、坂井秀章先生、

角辻 暁先生、舛谷元丸先生、伊苅裕二先生、管 好文先生、

吉町文暢先生をお招きし、ミニレクチャ−あり、ミニシンポあり、もちろん

冷や汗たらたら(?)の症例あり、と盛りだくさんの内容と自負しております。

初夏というにはまだ肌寒い札幌ですが、もしご都合がつきましたら

是非ご参加くださいますよう、ご案内申し上げます。

************************************

○○です。

初歩的な質問で恐縮ですが、脳卒中後遺症等で片麻痺のある場合のTRIはどちら

からアプローチした方がいいとお考えでしょうか?またTRI時には静脈ラインは

末梢だけでしょうか?tPMが必要なときはどのように対処されているのでしょう

か?最近難渋例が続いておりチョット悩んでいますので御教授ください。

************************************

○○です

今までそのような経験がないので、自分ならどうするか

考えてみました やはり点滴等は麻痺側からしてはいけないって

研修医時代に教わった経験からして、健常側からします

なんのエビデンスもありません すみません。

TRIにしてからは緊急も本質的には末梢ルートのみです

その分、常にモニターを注意して、早めの対応で乗り切って

います。 若い先生も対応が早くなりました。

また重症例やペーシングが必要な場合は当然中枢ルートを

とっています

************************************

○○です。

初歩的な質問で恐縮ですが、脳卒中後遺症等で片麻痺のある場合のTRIはどちら

からアプローチした方がいいとお考えでしょうか?またTRI時には静脈ラインは

末梢だけでしょうか?tPMが必要なときはどのように対処されているのでしょう

か?最近難渋例が続いておりチョット悩んでいますので御教授ください。

************************************

○○です

追加レスです

カテなどのトラブルは患者さんの症状を良く聞くことで

防げることも多いと思います ですから感覚障害もある

麻痺側では症状等のシグナルがありません

ということで健常側です

************************************

○○です。

現在当院では、TRIの時もソケイも消毒し、必要があればソケイにVシースをとった

り、femoral approachに切り替えたりしています。しかしながら頻度は低いです。

ロータの時はTRIでも必ずVシースをとっていますが、通常のPCIの場合は末梢だけで

す。清潔野から末梢ラインの三括に側管をつなぎ、本管の上流をペアンでクランプす

ると、清潔野から末梢ラインへすかさずIVができます。これは様々な思案の末、今年

に入って思いついたやりかたで、

「外回り要らず」と呼んでいます。

これらは全て、「外回りのスタッフがすばやく動けないことが多い」という、当院特

有の事情に基づいて編み出された手法で、全ての施設で有用とは限りません。でも、

自分的には「外回り要らず」は結構気に入っています。

脳梗塞の方は、基本的には健側アプローチでしょうか。

************************************

○○です。

> 初歩的な質問で恐縮ですが、脳卒中後遺症等で片麻痺のある場合のTRIはどちら

> からアプローチした方がいいとお考えでしょうか?

感覚麻痺(痛みがわからない)側は避けた方が無難と思います。合併症がすぐわ

からないと困るので。痛みがわかれば(運動麻痺があっても)私ならTRAしま

す。

>またTRI時には静脈ラインは末梢だけでしょうか?

私はそうです。

これは、昇圧剤など緊急を要する薬剤を入れるルートをどうするかという質問だ

と思いました。

私は末梢ルートから看護婦さんに入れてもらうか、カテを冠動脈からはずして

(浮かせて)カテ先から入れることもあります。

>tPMが必要なときはどのように対処されているのでしょう か?

tPAのことだと思いますが、ちょっと質問の意味が解りませんでした。

抹消投与のtPAが必要な時のルートはどこから?という質問でしょうか。

カテが始まった後は、冠注用でも末梢用でも私はカテ先から冠注します。

************************************

○○です。

僕の考え、ですが

もしトラぶった時に健側に新たな麻痺・感覚傷害を起こすとADLはガタ落ち、で

すよね、だから万一何か起こしてもADLの低下の少ない健側を選択します。

************************************

○○です。

最近ROM化しておりますので、久しぶりにレスつけます。

○○先生、年末は鎌倉ライブで御世話になりました。有難うございました。今回

のライヴの御成功をお祈りします。

さて、tPMって体外式ペースメーカーのことではないでしょうか?>○○先生

略語や業界用語はかなり地域差があり、私は昨年○○から○○へ異動した際に、改め

て痛感しました。

たとえば○○大学系の先生が良く使う、「キョウシャ」は胸部レントゲン写真のこと

ですが、

関東では全く通用しません。その他○○で普通に使っていたRHDも最初

は通じませんでした。

さて本題ですが、アプローチサイドに関しては、TRIにおいてはガイドカテのカーヴ

の問題や、広くはカテ室の構造やモダリティの配置で議論されてきました。

麻痺のある患者さんでは、どちらが良いのか?私もふと考えてみましたが、非麻痺側

が良いような気がします。

先生方のご指摘のように、非麻痺側においては、疼痛などのサインを発見しやすいメ

リットもありますし、

関節の拘縮が穿刺の妨げになることも無いと思います。

個人的にはあまりTRA/TRIに拘らずに、大腿アプローチを選択することもあります。

○○先生のコメントに質問です。TRAではそもそも穿刺に関わるトラブルの頻度は極

めて低いのですが、

やはりRSDの問題もありますので、合併症を起したらQOLが低下するという心配は常に

あります。

>もしトラぶった時に健側に新たな麻痺・感覚傷害を起こすとADLはガタ落ち、

>ですよね、だから万一何か起こしてもADLの低下の少ない健側を選択します。

ってよく解からないのですが、そうであれば麻痺側を選択するのではないでしょうか

?

愚かな質問だと怒らずに教えて下さい。(○○テニス部の後輩より)

************************************

○○です。

多数の御意見をありがとうございました。tPMとは体外式ペースメーカーを自己

流に略してしまいました、分かりづらくて申し訳ありませんでした。ところで静

脈ラインのことですが、私がカテを教わった頃はTFIが主流でPCI時はルーチンに

シースを静脈にも挿入していました。先生方の施設ではTFI時も静脈ラインは末

梢だけでしょうか?

************************************

○○です。

○○先生の疑問について(同じ職場なのにわざわざTRA-netを使うのは決して口も利

かないほど仲が悪いというわけではありません、○○先生が本日外勤で病院にいない

のでこのような形をとりました。あと私も最近ROMばかりなので皆さまに忘れられな

いようにと、、、)。

たぶん○○先生の懸念は右TRAで右の腕頭のプラークを飛ばすと左の麻痺が起きる。

つまり麻痺側からアプローチで麻痺側の頭に飛ぶと健常側もやられてしまうって事で

すよね。(あっ でも上行大動脈のプラークはそういうわけにいかないか!!)私も

基本的には○○先生がおっしゃるように健常側からのアプローチが良いと思います。

足からにするかどうかは患者がその後の安静が保てるような状態かにかかわってくる

と思いますが、今はcloserもあるしアプローチに関しては術者の経験則による部分が

大きいかと思います。ペースメーカーも足や内頚から入れることもありますし。

ところで○○先生、5月30日の横浜でのIVUS講演会、緒方共々非常に楽しみにしてい

ます。よろしくお願いいたします.

************************************

○○です。

うちのスタッフからも何のことか解らないって言われてしまいましたが。。。

○○先生の言われるとおりです。脳のことです。当然上行大動脈は一緒ですがそ

れでもリスクを減らしたいので。。。

Radial、上腕自体は感覚障害があってもあまりかわらないと思います。通常のカ

テーテル中に患者さんに痛いと言われて操作を修正することはほとんどありませ

んので。

静脈は末梢ルートだけです。基本的になんら問題ありません。前の病院では

femoralでしたが肺塞栓症例があってからVシースは入れませんでしたから状況は

ほぼ一緒ですね。

************************************

○○です

PCI時の静脈路の件ですが以前は末梢の点滴ルートのみでしたが2回ほど遷延する血

圧低下と極端な徐脈を経験してからペーシングカテ挿入用と緊急時の静注用として肘

の静脈より6Fシースを入れています。(全例ではありませんが)

スワンガンツならとう側皮静脈でもOKですがペーシングとなると尺側皮静脈でないと

困難なのと、内頚、鎖骨下に比べるとカテ操作がやや困難なのが難点ですが一番簡単

な方法と思ってやっています。

************************************

○○です

初めて質問させていただきます。

TRAの際に、スワンガンツカテーテルはどこからアプローチされているのでしょう

か。

当院では7Frのカテを使っており、大腿静脈からアプローチしています。

皆様の施設では前腕の静脈からアプローチされているのでしょうか。

************************************